Publié le 20 novembre 2015 - Jeux Vidéo

Au fond, le premier jeu d’un studio tout juste formé ressemble à bien des égards au premier film d’un réalisateur ou le premier livre d’un écrivain. On y retrouve le même désir de frapper fort, de frapper juste, cette même ambition de montrer ce que l’on vaut, ce que l’on peut faire. A mi-chemin entre l’envie de s’exprimer et l’envie d’impressionner le cercle, la profession, on retrouve dans les débuts ces yeux plus gros que le ventre qui font toute la différence et font rentrer des premières œuvres au rang d’expériences inoubliables. Pour certains, c’est le début d’un style (Carrie de King, Reservoir Dogs de Tarantino, Following de Nolan); pour d’autres, un coup de maître singulier qui ne se reproduira plus par la suite (Frankenstein de Shelley, To Kill A Mockingbird de Lee); pour tous, la consécration dès le commencement, une sensation exquise à n’en pas douter.

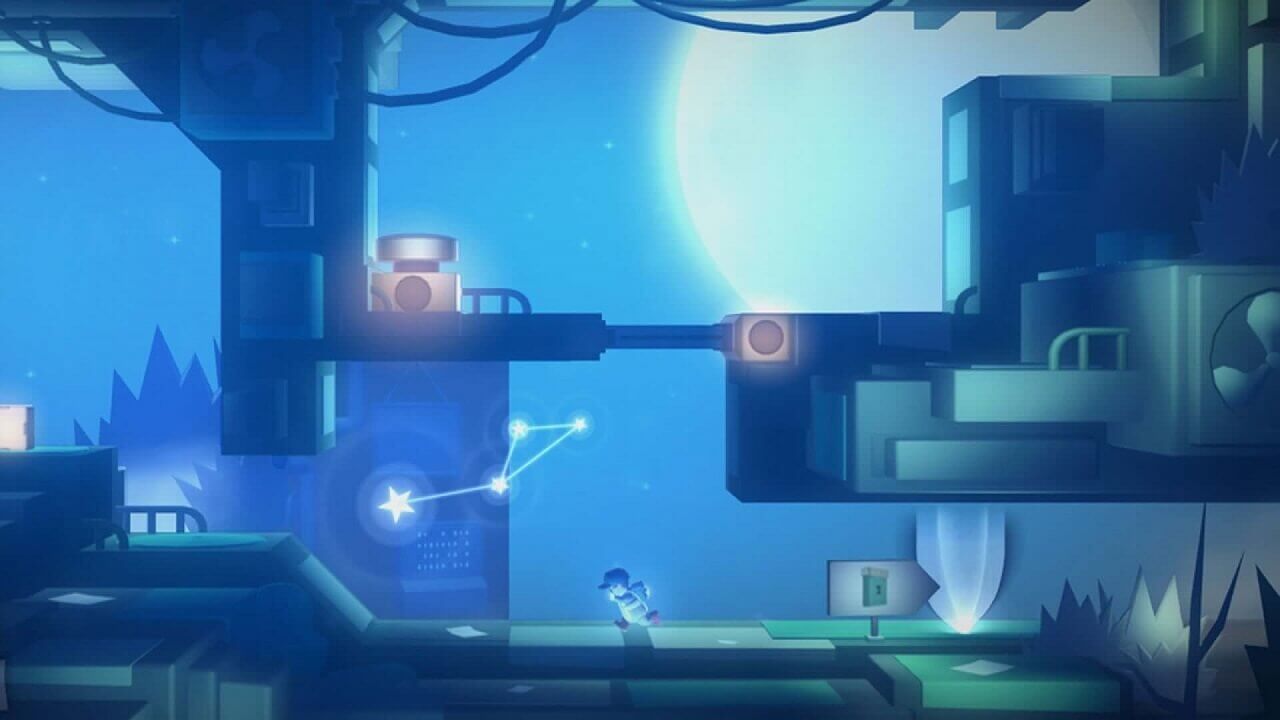

Arrive Pid, première oeuvre du tout jeune studio suédois Might & Delight. L’oeuvre a le cœur sur la main, c’est évident. Pid — Peculiar Destination d’après le document de game design du projet à ses débuts, ou Planet in Distress selon la mythologie du jeu — est d’une candeur rare, dans ses maladresses comme dans ses moments de brillance. On sent que l’équipe a voulu frapper fort et a eu ces fameux yeux plus gros que le ventre et que, dépassé par le budget, le temps ou les moyens, elle n’a pu satisfaire son ambition première, celle qu’on retrouve dans le fascinant document de game design qui raconte la genèse de Pid, et toutes les fonctionnalités qu’ils avaient prévu d’implémenter dans le jeu final. Il est question d’ennemis qui réagissent non seulement avec la vue mais également avec le son, renforçant les passages où il faut se faire petit et discret; il n’en sera rien, les oreilles seront abandonnées et il ne subsistera que les cônes de vision; on parle également d’un boss avec plusieurs phases bien précises, des points faibles plus difficiles à atteindre, des patterns plus méchants; il n’en sera rien, le boss sera une simple grand-mère gourmande qu’il faudra nourrir avec un nombre précis d’aliments. Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi des objets, des mécaniques de jeu, et tant d’autres choses qui ne verront jamais le jour, ou si peu.

Soumis au crunch, fléau de l’industrie vidéo-ludique, une industrie qui a presque un siècle de retard alors que Ford, dès 1914, ne faisait déjà plus travailler ses employés plus de huit heures par jour, Might & Delight a tricoté, tourné et retourné son jeu jusqu’à en faire un monstre de plus de dix heures de jeu, là où il était convenu au départ qu’il ne dépasserait pas les trois heures et demi. L’ambition, la volonté de bien faire, de rendre tout ce travail beau et exceptionnel, a fait de Pid cette créature difforme, tantôt charmante, tantôt raccourcie contre son gré, et souvent confuse dans son identité et son contenu. Derrière chaque mécanique à demi-exploitée, chaque objet utilisé à peine une ou deux fois, on sent que les coupures dans le développement furent douloureuses et profondes. Lorsqu’on arrive vers la fin de l’aventure et qu’on découvre le temps de deux tableaux une nouveauté qui disparaîtra sitôt le deuxième tableau franchi, c’est toute une idée qu’on imagine sacrifiée sur l’autel du crunch et des concessions.

Anders Westin, directeur général de Might & Delight, a déclaré qu’ils voulaient faire un jeu beau qui se vendrait bien, un pari réussi à moitié. En effet, le jeu est beau. Mais c’est plus que ça, c’est une beauté délicatement disséminée dans l’univers dépeint, une esthétique qui a du sens. C’est ce parti pris de départ qui place l’enfant incarné, Kurt, au centre du processus de perception. En se mettant à sa hauteur, écolier de l’espace haut comme trois pommes, le joueur découvre un monde composé de maisons de poupées surdimensionnées et de robots-jouets en bois. L’échelle est disproportionnée, dans le paysage, l’urbanisme de la ville, les dimensions des différents protagonistes rencontrés tout au long de l’aventure, et plus particulièrement des boss, gigantesques, impressionnants.

En jouant à Pid, Le Petit Prince de Saint-Exupéry n’est pas loin. Il y a ce même sentiment de tomber de Charybde en Scylla mais tout en poésie, de ne jamais savoir ce que nous réserve la prochaine page, le prochain niveau. Dans l’un, on passe d’une rose à un allumeur de lampadaires, à un serpent boa qui digère un éléphant; dans l’autre, on passe d’un arrêt de bus abandonné depuis des siècles à un restaurant de haute cuisine, puis à un opéra et ses coulisses. A chaque niveau son éclairage, son ambiance, sa musique appropriée, pour faire des tableaux singuliers qui s’enchaîne et forme cet univers de bois et de tissus, ces décors en carton pâte et en matériaux organiques.

Dans ce monde édulcoré, le temps semble s’être arrêté. Les robots, faute de motivation et de raisons, ne font plus tourner les machines (ironie délicieuse, entre nous); ils sont là, au détour d’une rue, assis à un arrêt de bus qui n’a pas été desservi depuis…ils ne s’en rappellent même plus. De cette douce mélancolie, cette torpeur qui saisit même les mineurs au cœur de la planète, sous terre, naît un étrange sentiment, celui de parcourir un monde qui ne veut pas de nous, un monde peuplé mais pourtant si désert. Par la taille déjà: rien n’est à notre échelle, ou si peu. C’est tout juste si on arrive à dépasser la pile d’assiettes dans le restaurant gastronomique. Par les habitants également, ces étranges êtres qui restent là, à attendre, quand il ne s’agit pas des ennemis, antipathiques par définition, qui ne veulent carrément pas de nous. Qu’attendent-ils ? Un bus, une réponse, le retour de leur Roi et Reine déserteurs. Certains patientent le temps qu’on leur apporte quelques babioles; un autres tue le temps en jouant un air de jazz au saxophone, au fond des catacombes dont il ne ressortira plus jamais, faute d’avoir pu trouvé la sortie.

C’est une sensation étrange et rare dans le jeu vidéo aujourd’hui. Ce monde n’a que faire de nous. Kurt est arrivé sur cette planète tout à fait par hasard en s’endormant dans le bus interstellaire qui le ramenait chez lui. Les habitants ne nous connaissent pas et ne cherchent pas à en savoir plus sur le petit garçon. Ce n’est pas un héros, encore moins un en devenir. Juste un enfant de passage. On se sent, la plupart du temps, fermement mais poliment ignoré. C’est une sensation très étrange, loin des apostrophes incessantes dans Skyrim ou Grand Theft Auto.

Mais face à ce monde immobile et inhospitalier, voilà Kurt qui bouge pourtant, qui secoue la planète, la remue pour retourner chez lui. En ressort un contraste qui fait le cœur de cette aventure platform-esque: d’un côté le petit garçon tout actif et de l’autre les jouets géants qui le regardent passer, le guident quelques fois, mais qui jamais n’interviennent, ou alors en de très rares occasions, pour lui pointer la route du doigt, sans plus. A Kurt de remonter les manches pour secouer tout ce petit monde et de retourner sa casquette lorsque le moment d’affronter les boss arrive, un petit détail absolument charmant qui a, pour ma part, résumé toute la candeur que le titre pouvait proposer.

Il y a beaucoup de références et de clins d’oeil dans Pid, et pas que dans le domaine vidéo-ludique pour une fois. On retrouve cette volonté d’avoir l’aval de ses pairs, leur reconnaissance, en rappelant les œuvres du passé. Le niveau de la lune, féerique, bouillonnant d’ennemis, renvoie à DuckTales; le boss final, sans en dévoiler plus que ça, invoque Missile Command et Breakout dans ses patterns. Dans les constellations d’étoiles à ramasser ici et là semble pointer un léger hommage aux étoiles si bien cachées de Braid, piste qui me semble pertinente tant la difficulté pour obtenir certaines d’entre elles se rapproche de ce qu’il aura fallu faire dans le jeu de Blow pour les siennes. La construction et la difficulté du titre renvoie à Megaman et tous ces jeux de plateforme qui misaient sur la précision, la persévérance et le timing. C’est d’ailleurs là que le bât blesse.

Pid est difficile, mais n’est pas satisfaisant à battre. La faute à un gameplay qui exige de la précision avec des outils — les puits de lumière — qui ne peuvent en fournir à tous les coups, ce qui résulte à devoir recommencer certaines sections jusqu’à en ressortir frustré, brouillon. Ajoutons à cela le foisonnement d’idées à demi-implémentées dont on parlait plus haut, et on se retrouve avec un déroulement quelque peu bancal dans son exécution. En jouant à Pid on a un peu l’impression de traverser la chambre d’un artiste en herbe, remplie de dessins et de projets tous plus fous les uns que les autres. On n’ose pas demander pour savoir et séparer ceux qui sont terminés de ceux qui ne le sont pas. Certaines sections s’étirent plus que de raison, pour combler le vide de celles qui n’ont pas pu être incluses dans le jeu final. A côté, certains tableaux se retrouvent atrophiés, coincés dans une série qui se veut brève, brillante mais brève. L’opéra et ses différentes scènes se traversent en un petit quart d’heure; le sac de gravier qui sert à révéler des plateformes invisibles n’est utilisé qu’une seule fois. A côté, le passage dans l’usine semble durer une éternité et le labyrinthe ne vole définitivement pas son nom tant il devient laborieux et usant.

Avec Pid, on fait face à nouveau à ce genre de jeux dans lesquelles le jeu en lui-même nous empêche parfois d’avancer, d’apprécier l’oeuvre. Tout ce qu’on souhaite, c’est de voir défiler les scènes, les dialogues si légers, respirer dans cette ville amorphe, marcher au milieu de ces robots. Oh il y a bien quelques puzzles intéressants, quelques situations ludiques absolument charmantes, mais moins que la scène où on observe ce vieux jouet souffler dans son saxophone, à peine éclairé à la bougie, ou bien encore ce moment où on se détache de la surface de la planète pour aller voguer au cœur des étoiles, pause féerique. Que ne faut-il pas faire pour en arriver là ! Combien d’essais infructueux pour finalement avoir ce tableau du petit garçon face au géant de fer, cette image qui restera en tête une fois l’oeuvre finie. C’est un peu comme si Le Petit Prince avait fait un demi-millier de pages au lieu d’une centaine. Tout est dans la pertinence de ce qui est dit, et pendant combien de temps. Trop, et la magie se dilue dans la monotonie des sauts et des tentatives de manipuler ce rayon de gravité qui ne veut jamais aller où on veut. Pas assez, et il reste un goût d’inachevé sur le bout des doigts. Pid, aussi improbable que cela puisse être, pioche autant de l’un comme de l’autre. Une erreur de jeunesse, qu’on imagine lointaine à présent avec Shelter, le titre qui a lancé Might & Delight sur le devant de la scène et a pour ainsi dire éclipsé le premier titre du studio.

Pid, à l’image de Kurt, baisse la tête et enfonce sa casquette sur la tête, pour mieux la cacher et filer entre les rangs des jeux de plateforme 2D indépendants, résigné à l’idée de passer inaperçu dans la pléthore d’oeuvres similaires (et on ne va pas se le cacher, ils sont légion dans cette catégorie). Il ne faut pas, pourtant. Lève la tête Kurt. L’amour a des épines et Pid a des heures en trop, mais ça n’empêchera pas les gens d’essayer pour voir ce qu’il y a derrière qui vaille tant la peine. Derrière ce jeu, je vous le dis, il y a la fougue de jeunesse d’un studio et des yeux plus gros que le ventre, des yeux plein d’étoiles.